全部藏品

探索574個藏品

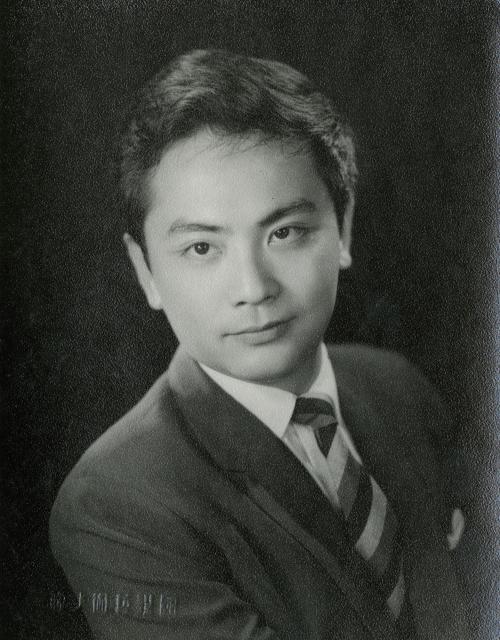

曹健

國家電影及視聽文化中心

曹健,本名曹治藩,1922年9月8日出生於北京。因在家中排行第六,影視圈內尊稱為「曹六爺」。在中學時期就對戲劇癡迷,升入高中後,便與校友同組話劇社,1942年,加入「影星話劇團」成為職業演員,在「大明英烈傳」中飾演劉伯溫一角,更堅定了日後以演員作為終生職業之決心。

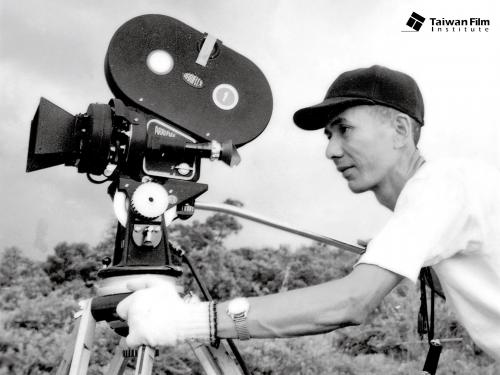

胡金銓

國家電影及視聽文化中心

胡金銓,1932年出生於中國北京,原籍河北省邯鄲縣。1950年隻身赴港,初入嘉華印刷廠當助理會計兼校對,與宋存壽同事。後曾任廣告畫師,繪電影廣告。1954年,初次在嚴俊導演的《笑聲淚痕》(又名:《吃耳光的人》)中演出,開始踏上演員之路。期間還服務於「美國之音」電台,任播音員、編劇。

金玫

國家電影及視聽文化中心

金玫本名徐秀枝,1940年出生於新竹縣,初中二年級時輟學,十六、七歲在政工幹校福利社工作,被該校政治隊發掘成為該隊雇員,開始表演生涯,後來輾轉到台北美軍俱樂部,以歌唱謀生。1959年,參加「王邦夫大力士技術團」,巡迴東南亞演出,與團長弟弟王民夫結婚,赴香港生活,育有一子,後來以離婚收場。

陳忠信

國家電影及視聽文化中心

陳忠信於1919年出生於嘉義市,15歲就在哥哥陳忠義開設的忠義寫真館和其他兄弟學習照相技術,手足都成為照相師。當時擁有全嘉義唯一一台可聽日本NHK電台廣播的收音機,以及最先進的BMW重型機車,走在時代的先端。

阿匹婆

國家電影及視聽文化中心

阿匹婆,本名林呂有,1918年8月20日出生於桃園大溪,隨後舉家搬遷至台中。自小個性外向,相當不適應於當時嚴厲管教的日本學校教育,備受父母疼愛的阿匹婆,因此中斷學業。16歲跨海到大陸經商,直到1937年盧溝橋事變爆發,她從廈門輾轉搭船回台灣,這才結束她的經商生涯。

傅碧輝

國家電影及視聽文化中心

傅碧輝,1924年生於中國江西。民國三十年左右,在家鄉江西景德鎮受到流亡學生街頭表演吸引,因此與表演結緣,『夜之歌』是傅碧輝正式第一次的街頭演出。最初開始演戲,傅碧輝演三八反派,後來因為『蛻變』劇中孔錄事之妻的演員無法演出,要她接演這個角色,於是她經常夜裡到空屋練習,當時的隊長誇讚她以後有出息。

郭夜人

國家電影及視聽文化中心

郭夜人,1906年9月2日出生於台北市,本名郭德發,父親是迪化街批發雜糧的商家。就讀成淵中學時,郭夜人就時常去永樂座和港町(今之貴德街)的茶行聽蔣渭水演講或是看戲,開始對新劇產生極大興趣,也因此認識了歐劍窗。1938年加入歐劍窗主持的「鐘鳴新劇俱樂部」。

周天素

國家電影及視聽文化中心

周天素,1910年出生於台中清水,父親周金井是總舖師,母親廖草育有四男三女,周天素排行第五。就讀清水公學校時,就因活潑開朗的個性以及音樂天分,受到日籍老師的青睞,而他在青年團習得的薩克斯風吹奏技藝,之後意外地為他開啟了電影事業之路。

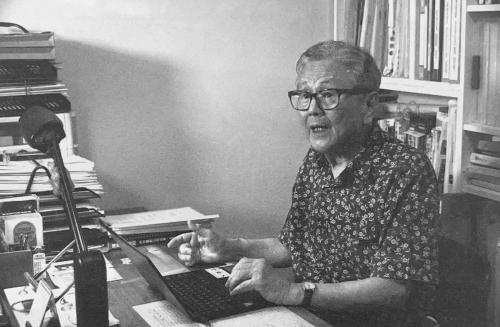

廖祥雄

國家電影及視聽文化中心

廖祥雄,1933年12月3日出生於台中,六歲時隨父母遷居上海,就讀日僑學校,戰後舉家返台。1957年自台灣師範大學教育學系畢業,因成績優異留校任職於視聽教育館,開始對電影產生濃厚興趣。1960年奉派赴日研習視聽教育,1961年赴美,在舊金山州立大學廣播電視電影系攻讀碩士學位。

賴國材

國家電影及視聽文化中心

賴國材,1921年出生於中國。抗戰前即加入上海聯華電影公司,來台後,成立台聯電影公司,經營影片發行,掌握台中兩條院線之一,有屬於自己的發行系統。台語片興起後,就投入製片工作。

張茜西

國家電影及視聽文化中心

張茜西,1928年出生於中國四川。11歲即開始登台演出話劇,是抗戰時期後方著名的娃娃劇團的成員之一,首齣舞台劇為「江南之春」。1949年與先生藍天虹隨張英導演率領的《阿里山風雲》電影外景隊來台,因為在該片中演出山地少女,並主唱「高山青」等歌曲而聞名。

莊國鈞

國家電影及視聽文化中心

莊國鈞,1905年出生於中國江蘇,小時候在家鄉私塾跟著老師讀四書五經,並沒有到中學就讀。1921年到上海,對剛流傳到上海的照相技術產生很大的興趣,便進入但杜宇創設的上海影戲公司學習攝影工作,展開電影攝影事業,數年後成為上海著名的電影攝影師,曾應聘到香港、泰國、越南與南洋等地拍攝紀錄片。

丁善璽

國家電影及視聽文化中心

丁善璽,1936年出生於山東青島,台灣國立藝專影劇編導科第二屆畢業後擔任中央電影公司的副導演。1963年進入邵氏兄弟電影公司擔任編劇及副導演,丁善璽在邵氏工作的兩年間,其劇本作品被邵氏公司採用了包括《大醉俠》在內的八部。從1968年的首部導演作品《虎父虎子》後,就開啟了他的導演生涯。

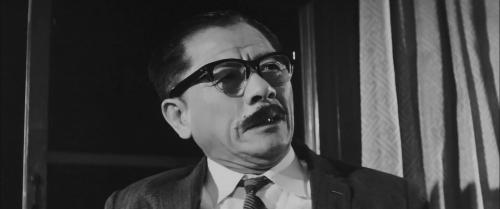

龔弘

國家電影及視聽文化中心

龔弘,1915年12月出生於中國江蘇。1931年進入上海中學就讀,並且於1938年畢業於南京中央政治學校新聞系。畢業之後他很快的與結識十年的周家熙小姐結婚,並且任職於國民黨營「中國文化服務社」。

矮仔財

國家電影及視聽文化中心

矮仔財,1916年生於台北建成町圓環,原名鐘福財,因外祖無嗣而改姓為張福財。國小畢業後,因為流利的日文,以及展現出的表演才華,獲得赴日灌錄唱片的機會。回台後更以「福財」為名發表多首台語歌曲。早期他也加入「鐘鳴新劇俱樂部」跟朋友研究舞台劇,並作業餘的話劇演出。

吳飛劍

國家電影及視聽文化中心

台中人,北京大學肄業。1956年從影,曾經任場務、劇務、沖印、搭景、攝影助理、製片等工作,1964年起開始執導台語片,作品多是喜劇或是文藝片,1970年加入中國電視公司,擔任台語連續劇編劇及戲劇指導。

202展廳

新北市立鶯歌陶瓷博物館

202展廳

新北市立鶯歌陶瓷博物館

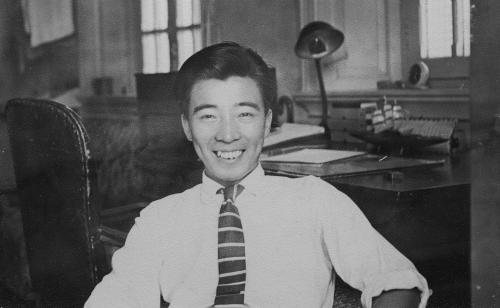

林贊庭

國家電影及視聽文化中心

林贊庭,1930年出生於台中縣豐原神岡鄉,1949年自台中一中畢業後即進入農業教育電影股份有限公司(簡稱農教,中央電影事業股份有限公司前身),成為第一期練習生,學習攝影、錄音、剪接、燈光、沖洗等電影專業技術。

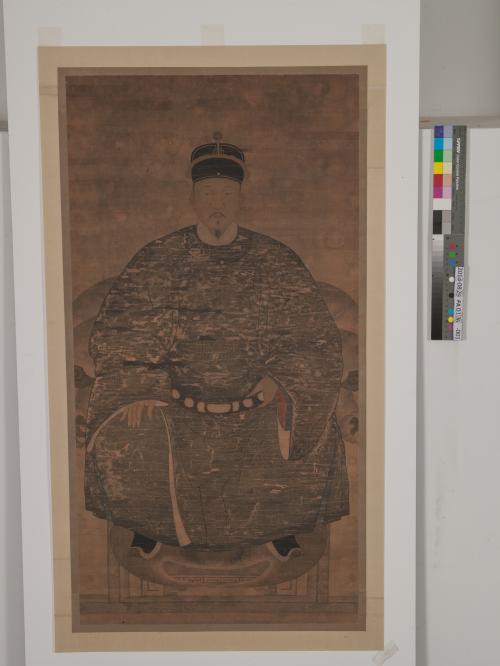

「鄭成功畫像」那須豐慶摹本(修復前)

臺南市政府文化局、臺南市立博物館