全部藏品

探索83個藏品

斗筒

國立傳統藝術中心

拜斗是道教獨有,一種為人消災解厄、祈福延壽的科儀,透過把燈、米、劍、尺、剪刀、秤、鏡、斗傘、斗籤等器物放入斗筒中的禮拜星斗儀式,可以為人們消災解厄、增壽延生。

這件斗筒上端刻有福、壽、喜三字,下端雕刻牡丹、大象等吉祥圖案,大象並馱負寶瓶及戟,寓意「太平有象」、「吉慶有象」。

龍翔鳳舞墨條

國立傳統藝術中心

鳥蟲紋褡褳

國立傳統藝術中心

梁祝

國立傳統藝術中心

此作品取材梁山伯與祝英台的愛情故事,雕刻梁祝雙雙幻化成蝶的唯美情景。其玲瓏薄透具翅脈的翅膀,細長具纖毛的足部及觸角,足見雕工的沉穩精緻,而尾端纏繞飄舞的雲彩,象徵繾綣纏綿的愛情,也彷彿暗喻人世間的困頓與糾葛,終將轉變為美麗輕盈的彩蝶。

蘇武牧羊木雕堵

國立傳統藝術中心

木雕左側持節仗的是漢代被匈奴扣留在北海牧羊的蘇武,他的神情安適,搭配一旁羊隻,極富田園逸趣,絲毫不見風霜雨雪之苦;右方三名「胡人」,則穿靴戴帽,身著西裝,一位還手拿香菸、吞雲吐霧,十分幽默。

三腳蟾

國立傳統藝術中心

被八仙之一的劉海收服的三腳蟾,相傳本來是劉海的親戚,在世時是個貪官,死後變成東海裡的三足金蟾;劉海為了解救牠,便依牠生前貪財的性格,以一串金錢釣出金蟾,是謂「劉海戲金蟾」。民間相傳金蟾每走一步就會吐一銅錢,因此被視為招財的象徵。

覬覦

國立傳統藝術中心

清涼的饕宴

國立傳統藝術中心

古厝追憶

國立傳統藝術中心

陜西虎紋兒童圍涎

國立傳統藝術中心

神童戲祥獸

國立傳統藝術中心

此件作品以繽紛彩土捏塑出十二名頭戴不同生肖的孩童,持拿魚竿、笛子、毛筆、風箏等器物,或坐或立於奇岩、龍和獅子身上,搭配下方的滾滾浪濤,呈現歡欣活潑的熱鬧氣氛,也寄寓作者「行行出狀元」、「天生我材必有用」的創作理念。

突破

國立傳統藝術中心

工藝師楊璨豪兒時家中養雞為業,對雞隻成長的情景記憶深刻。此件作品主角為雛雞破殼而出時的掙扎姿勢,稻草盒中尚有兩顆未孵化的雞蛋與虎視眈眈的螞蟻。蛋的外殼與內裡薄膜呈現一硬一軟,製作難度極高,卻表現得栩栩如生。

禮瓶爵

國立傳統藝術中心

禮瓶爵由酒壺和酒杯「爵」組成。「爵」是古代特有的酒器形制,也是身分地位的象徵;上行下傚,民間也以此盛裝酒水,作為供奉神明的禮器。錫匠並發揮巧思,將爵兩側方便提拿把握的「鋬」變異為螭龍,使得爵的造型與帶爐耳的香爐如出一轍,反映對香火永傳的心願。

木雕員光

國立傳統藝術中心

「員光」是傳統漢式建築之構件,位於通樑下方,主要用來加強樑柱結構的穩定性。 此對員光其一以麒麟、牡丹與鳳為題,取麒麟為獸王、牡丹為花王、鳳為鳥王的寓意,合稱「三王獻瑞」;另一則雕飾獅子、錦雞與茶花,呈現「英雄奪錦、錦上添花」的吉祥意涵。

象座

國立傳統藝術中心

斗座為傳統漢人建築的承重構件,斗座上棲息的象跟鳥,因為被孝順仁慈的舜感動,一起來幫他耕田,這是廿四孝中「孝感動天」的故事。其中穿著尊貴、做拱手狀的則是貴為皇帝的堯,他正拜託拿鋤頭的舜擔任繼承人。

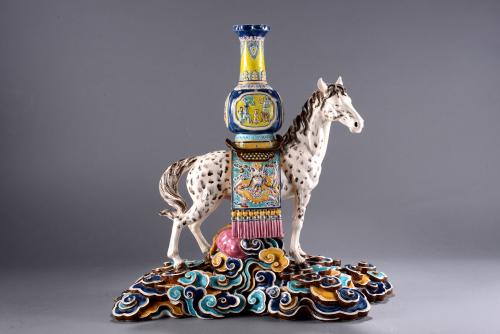

馬上太平

國立傳統藝術中心

「馬上太平」以駿馬馱負花瓶為形象,腳踏祥雲則增添了平步青雲的祝願。馬匹造型俊逸英挺,馬鬃於白底配上流動的黑釉,自然卻又不顯紛雜,搭配鵝黃、鈷藍等釉色,予人一股清新雅緻的美感。

豬猴紋煙斗頭

國立傳統藝術中心

彩繪百花菱形果盒

國立傳統藝術中心

馬上封侯

國立傳統藝術中心

「馬上封侯」吉祥圖案傳統習慣以一隻猴子跨騎馬背、伸手捅蜂窩來表現。此件作品別出心裁,以躍動的馬匹呈現步步高昇的氣勢,背上神態自若的猴子既象徵侯位,也暗合「齊天大聖」孫悟空的神通與辟馬瘟的典故,極具有文化深意。

陜西魚蓮紋兒童圍涎

國立傳統藝術中心

此件圍涎兩側繡上兩尾色彩繽紛、凸眼長尾的金魚,似從頸後的蓮葉底下優游而出,一起朝胸前盛放的大紅蓮花前進。整體配色大膽鮮麗,設計構圖亦極富巧思,加上金魚、蓮花「金玉滿堂」、「連年有餘」的吉祥寓意,不只實用,更具美感。

瑞獅

國立傳統藝術中心

獅子不是中原的原生物種,漢代才有明確的記載由西域進貢。因為親眼看到的機會不多,加上佛教經典常以獅子比擬佛法,更神化了獅子的形象。經過歷代的想像添附,造型和真實獅子差異愈大,充滿藝術化的詮釋。

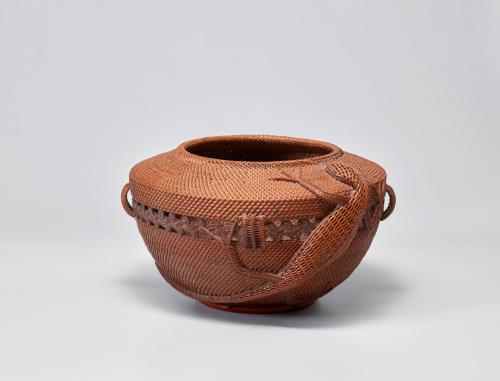

蝦飾魚簍

國立傳統藝術中心